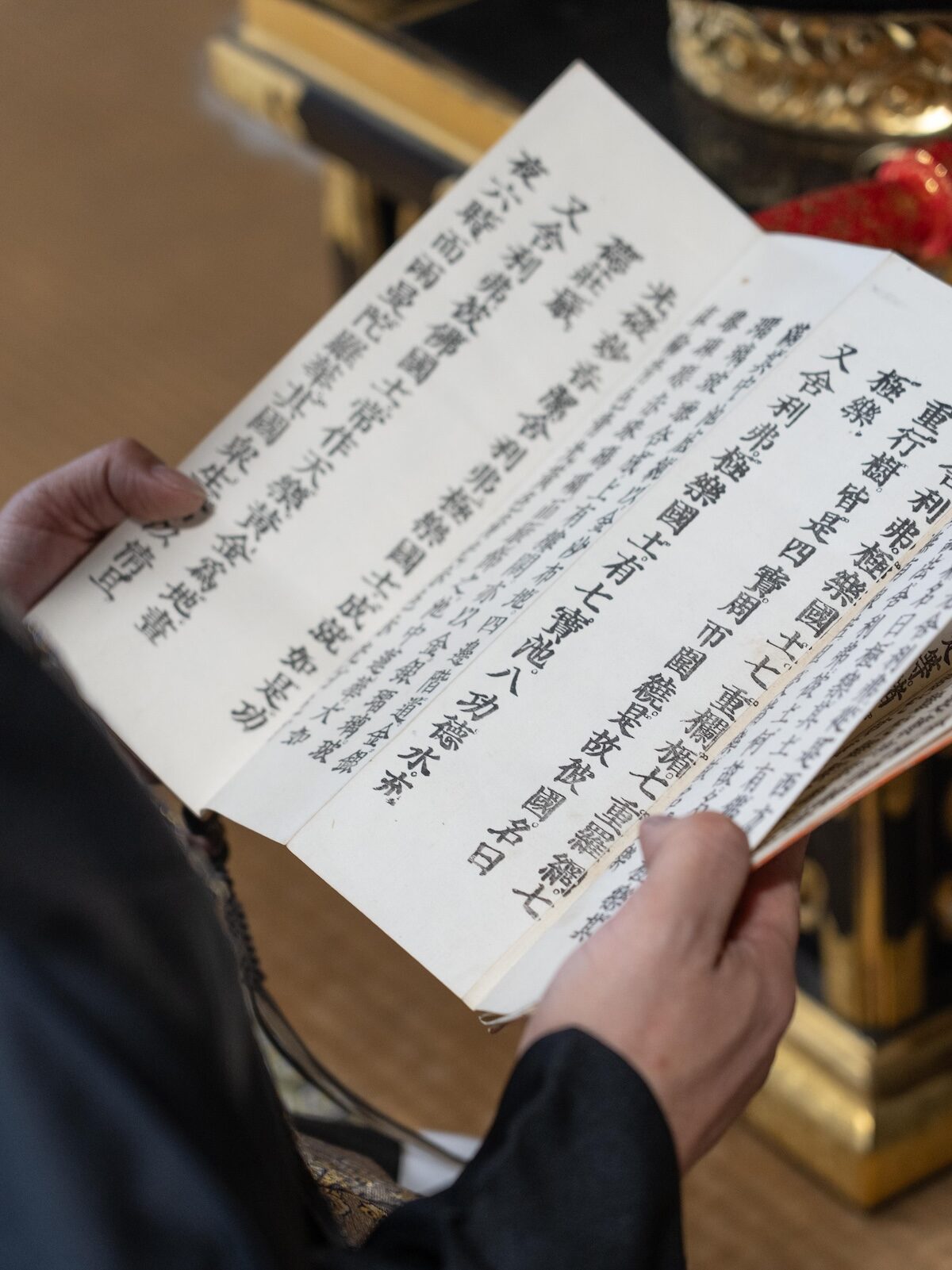

朝、和歌山橋本市の山裾にある〈德明寺〉の本堂に、読経の声がゆっくりと空気を揺らしていく。

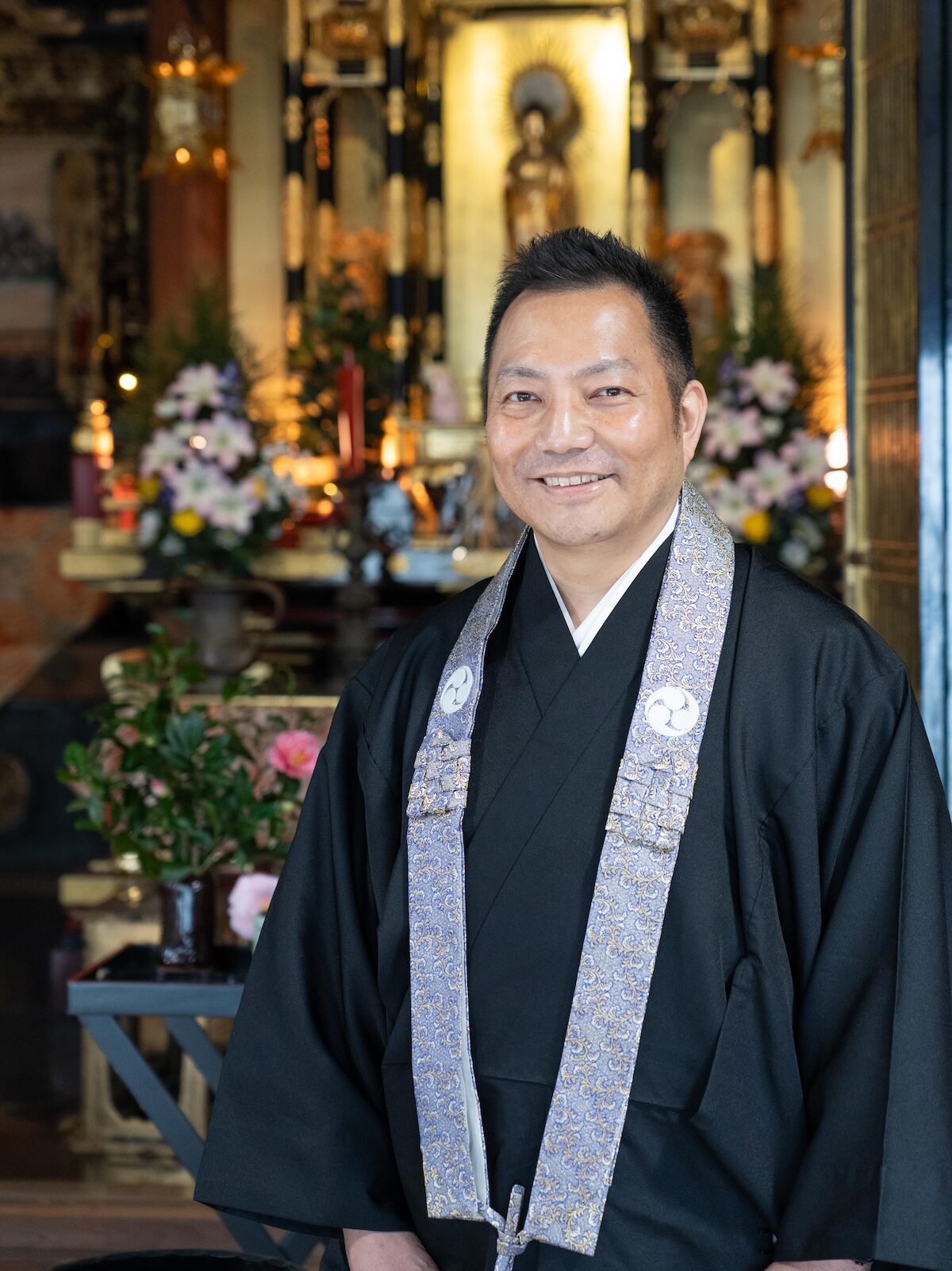

声の主は、法衣をまとった副住職・木全剛司さん。そして大阪・富田林の住宅街にあるヘアサロン〈エメールヘア〉の、オーナー兼スタイリストでもある。

「朝の読経ってね、願いのために唱えるというより、僕にとっては“リセット”なんです。昨日までの感情を一回、落ち着けてから始める。朝、静かな時間にこれをやらんと、スイッチが入らないんですよね」

仏教と美容、お寺とサロン、異なる領域を往復する生活は、気づけば10年を超えていた。しかしかつては「お坊さんにはならん。絶対ならん」と言い切り、僧侶の道を長く避け続けてきた。なぜ、二足のわらじを当たり前のように履きこなすに至ったのか。その足どりをたどった。

木全さんの実家・德明寺は真宗大谷派の寺院で、祖父がかつて住職を務め、現在は母がその跡を継いでいる。

「小さい頃から言われてたんです。“お前は将来、坊さんになるんやで”って。でも僕にとってはそれが、勝手に決められた運命にしか思えんかった。友達の親はスーツ着て仕事行っているのに、うちは黒い衣を着て何してるかもよくわからん。正直、働いてへんと思ってたんですよ。なのにお盆は忙しくてどこにも連れてってもらわれへんし。あんな大人にはならんとこうって思ってた。」

だから進路もサービス業に就こうと決めていた。法務は土日が多く、土日も出勤する美容師の仕事は寺から離れるには最適な選択肢だった。そして、大阪・狭山市にあるサロンの門を叩き、見習いとして働き始めたという。

「美容師が国家資格って知らんかった。ほんまアホでしょ? 働いてたら美容師になれると思ってた。で、ある日オーナーに『あんた美容学校行かんでええの?』って言われて、『え、行くもんなんですか?』って(笑)」

そこから美容学校にも通い、美容師免許を取得。順調にキャリアを積んでいったが、自分が僧侶の道に立つことになるとは本気で考えていなかった。

27歳の夏だった。ヘアサロンもお盆休み。実家にいた木全さんは、喉が渇いてふらりとコンビニへ向かった。

その道すがら視界に入ってきたのは、お盆参り中の祖父。当時すでに80代後半、炎天下のなか法衣をまとって一軒一軒歩いて回っていた。

「見た瞬間、“あっ”て思ったんです。ヨレヨレで、フラフラで。でも声、かけられへんかったんですよ。なんでかはわからん。たぶん、自分の中に負い目みたいなもんがあったんやと思います」

一言も交わせず、木全さんはそのまま引き返した。そして家に戻って、丸一日考え込んだ。自分は涼しい部屋にいて、健康な身体もある。それなのに90歳近い祖父が歩いて回っている。

「お寺は嫌いでしたよ。美容師が楽しかったし。でもそれ、ちゃうやろと。嫌いやけど、これは人としてあかんやろ、って思った」

その夜、食卓でぽつりと口にした。「お母さん、俺も坊さんなるわ」

27年間言わなかったその一言を、母は静かに聞いて、ただ「ほんまに?」と返した。気づけばそのまま得度(僧侶になるための最初の儀式)に向けた準備講習会の申し込みをしていた。

「ほんま、教習所みたいなもんです。衣の着方も知らんかったし、お経も読まれへん。そんなんゼロから始めるのに、まわり見たら9歳の子とかもおるわけです。お経、そっちの方がうまいんですよ(笑)」

そうして木全さんは、美容師としてサロンに立ちながら、夜には仏教の勉強に通う生活をスタートさせた。

得度を終えて僧籍を得たとはいえ、それは言うなれば「僧侶の資格を取っただけ」。 実務も、法事の段取りも、お経のリズムも、現場で覚えなければ身につかない。木全さんはすぐさま南御堂(大阪・難波別院)の真宗学院に夜学で通い始めた。

「3年間のうち決まった期間、何度もサロンワーク終わってから通うんです。27歳で急に学生になるわけで、ほんま仕事のあとに座学は堪えるんですよ。お経や儀式作法はまだいいんです。動きがあるから。それで21時くらいまで授業を受けて帰る日々は肉体的にも精神的にもしんどかったですね」

授業の半分以上は座学。美容師の修行とは真反対とも思える僧侶の修行生活だが、その厳しさと「いちどで理解する」という、徒弟文化は共通点していた。

「先生が『お前は声がいいから声明塾に行ってみいひんか?』って言ってくれて、本格的な儀式作法の塾にも行き始めました。通っていた夜学と並行して毎週2年間。褒められへんし、いちいち教えてもらえへんし、失敗も多かった。でも、美容師の下積みとおんなじやなって。やるしかない。」

こうして、美容師としても副住職としても「ひと通りの現場に立てるようになった」頃、ある大きな出来事が彼を待っていた。

住職となれる資格を得られる新修学院の卒業を目前に控えたある日、木全さんは祖父に報告した。

「おじいさん、もうすぐ僕卒業やわ。住職の資格とれるねん」

その報告から1週間、祖父は亡くなった。

「安心したんかな。資格を取れるって報告した時の喜んだ顔、今でも覚えてます」

葬儀には、多くの僧侶や関係者が参列した。そこで中央声明という講習会に誘われ、さらに3年間の学ぶ日々が始まる。3年時には、成績優秀者のみが進める「別科」にも進み2年間、儀式作法を究めるコースに加わった。

「で、気づいたら“准堂衆補(じゅんどうしゅうほ)”っていう、本山(東本願寺)でお勤めができる資格も取れてて。いまは“補”もとれて、春になるとまた本山に行かせてもらってます」

もともと嫌だったはずの僧侶という道。その入り口を開いてくれたのも、その後の階段を昇らせてくれたのも祖父がきっかけだった。

仏門に入り、修行を重ねる日々のなかでも、美容師という仕事を辞めるつもりはなかった。けれど、それと独立とはまた別の話だった。

「僕、正直、独立なんて考えてなかったんですよ。お坊さんもせなあかんのに自分の店を持ってもなって。でも、そのときオーナーが大病されて、多店舗展開をしていたサロンを縮小することになったんです」

10年以上いた店舗から顧客を置いて本店に戻るのか、ヘアサロンを辞めて寺に専念するのか、他店に転職するか。3つの選択肢のうち、独立はどれにも入っていなかった。

悩んだすえ、不眠症となり心療内科を受診した木全さん。その帰り道、ばったり出会った常連顧客の「じゃあ、自分でやったらええやん」という一言が、すっと腑に落ちすぐオーナーに電話をかけた。「お店、僕に譲ってもらえませんか」。翌日、「ええ頃や、やってみ」と背中を押され、新しい〈エメールヘア〉として再スタートを切った。

僧侶として、そして美容師として。木全さんが両方の現場に立つようになってから、人との関わり方は大きく変わった。

「若い頃は、売上とか技術とか数字ばかり見てました。でも、法事やお参りで弱さや痛みに触れるうちに、人に優しくなれるんです」

ある日、長年担当してきた顧客が亡くなり、息子から「お葬式をお願いできますか」と電話が入った。納棺前に髪を整え、お化粧を施し、僧侶として読経を務めた。

「ほんの数日前まで、ここで髪を切っていた方が、仏様として目の前にいる。言葉にならないですよ。涙も止まりませんでした。」

ヘアサロンとお寺。かたちは違っても、人の深いところに触れる場所だ。パーマの待ち時間に語られる家族の悩み。法事先で交わされる体の不調や不安。なぜか人は、医者にも言わないようなことを美容師やお坊さんには話してしまう。

「髪の毛だけじゃないんです。その人の人生そのものに、触れさせてもらってる。僕、美容師と僧侶の両方やってるから、医者でも聞けないようなことを知ってる気がする。ほんまに、そういう瞬間があるんです」

現在、サロンの現場は信頼する店長に任せることが増えた。副住職としての活動も広がり、南御堂での講義、地域行事、遠方の法務依頼まで、どちらか一方に重心を置くことが難しいほどに忙しい。

それでも「どちらかに絞ろう」とは考えない。

「僕みたいなやつもおるって、若い子に知ってもらえたら嬉しいんです。ひとつの肩書きじゃなくて、自分の“できること”を掛け合わせたらええんやって。サロンだけじゃなく、お寺もそう。後継者がおらんのはどこも一緒やから」

人手不足が進む美容業界。檀家離れが加速する仏教界。その両方の課題を見つめながら、木全さんは「どちらかを辞める」のではなく、「両方の価値を広げる」ための活動を続けている。

「最初は嫌いで避けた道でした。でも、やってみたら繋がる部分もあった。美容も仏教も、結局は“人と寄り添い続ける”仕事なんです。やるかやらないか、迷ったときはやられた方がいいと思います。これは自分に返ってきますから。間違いなく。

- Profile

- 木全剛司

きまた・つよし

1975年生まれ、京都府出身。大阪府富田林市〈エメールヘア〉代表。和歌山県橋本、真宗大谷派〈德明寺〉副住職。10年以上にわたり、美容師と僧侶の二つの道を並行して歩む。サロンワークと法務の両立に加え、講師として後進育成にも携わる。

- 執筆者

- 木村 麗音

- Twitter : @kamishobo

- Instagram : @bobstagram_kamishobo