「髪質改善」のワードが集客サイトやSNSに溢れて数年、「髪質改善メニュー推し」の美容師は増え、メニューも多様化した。一方で、日本人女性の約70%がクセ毛であることを認識しているにもかかわらず、縮毛矯正施術を受けた割合は18.5%とまだまだ低い現実も……。

これまであったストレートメニューを進化させるだけでは改革は生まれない。

ピアセラボは、新しい発想のトリートメントメニュー「エアンス ヒートケアポテンツァ」の開発に踏み切った。

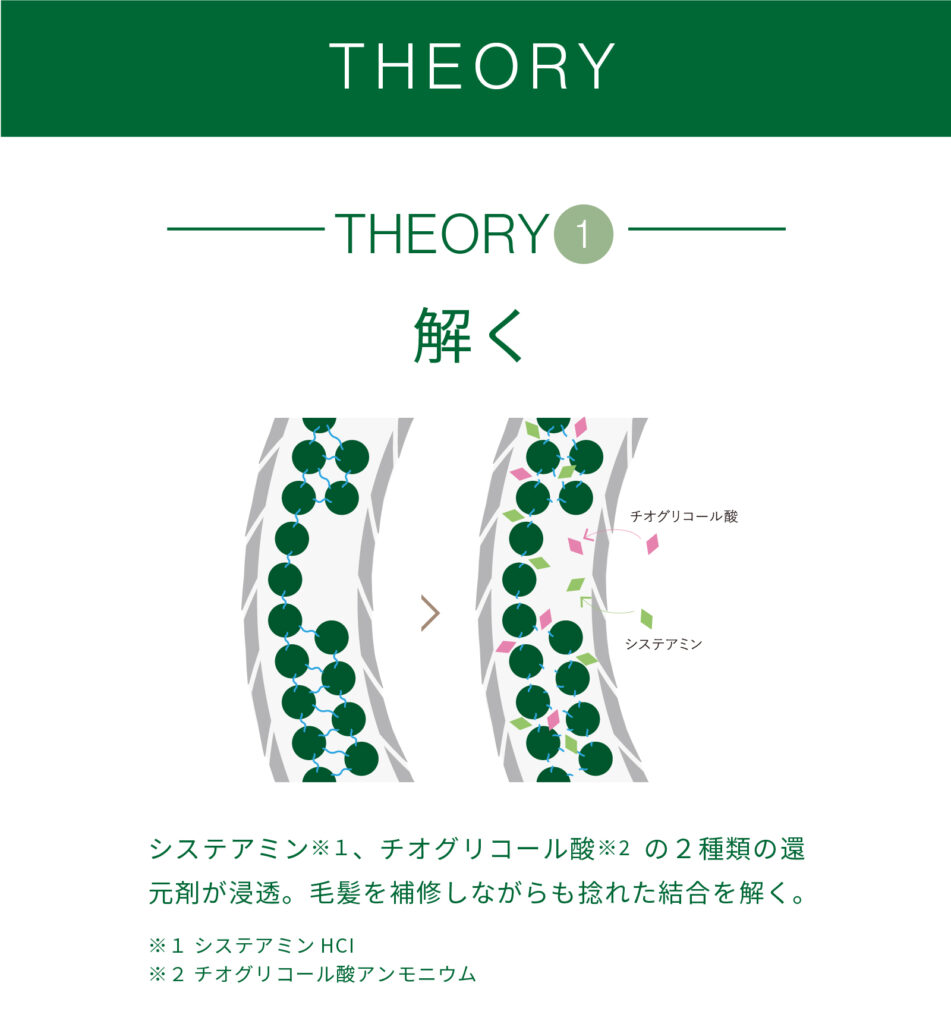

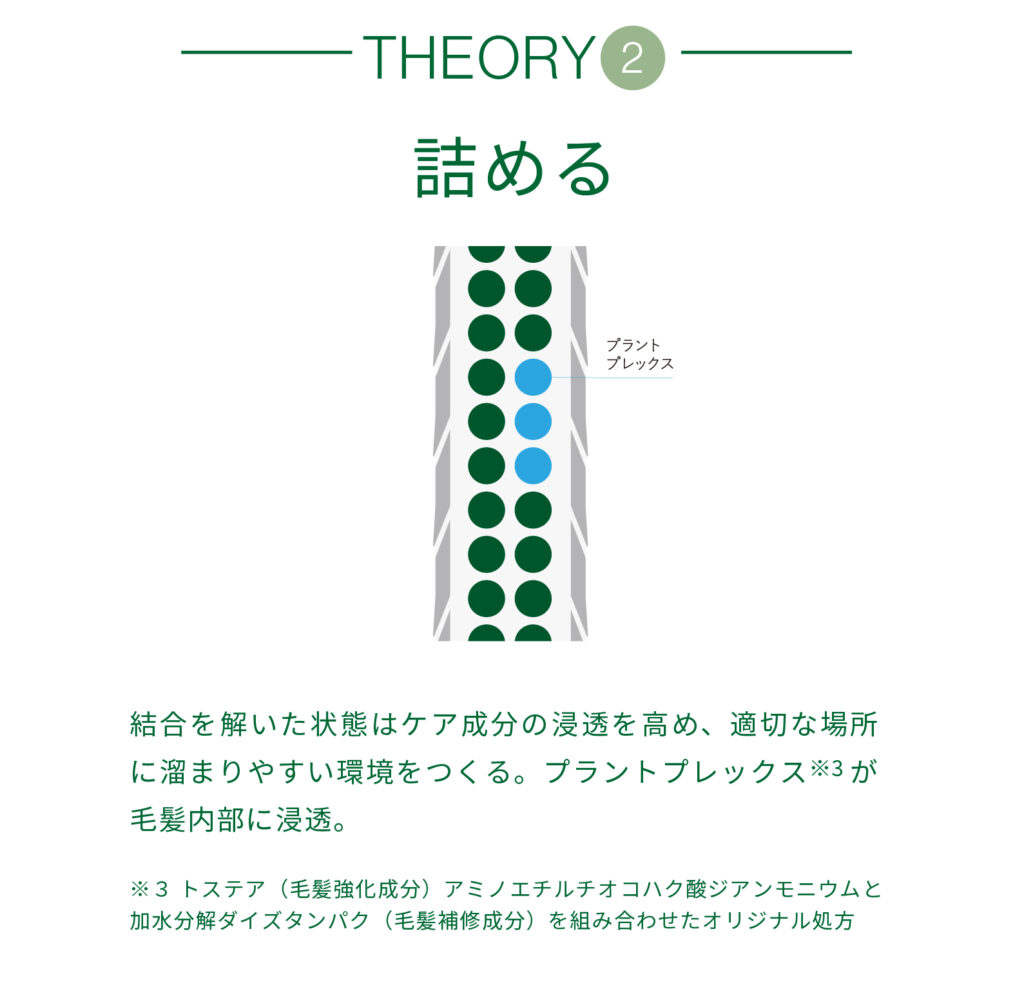

トリートメント領域のサロンケアメニューとして、縮毛矯正の進化版でもなく、トリートメントの進化版でもない。還元剤の力を借りてトリートメントでクセを取る“美還元トリートメント”だ。 Lond全店で導入を決めた吉田牧人代表には導入のメリットを、大阪・心斎橋のヘアサロンsia(シア)西田佳史代表には使い方を聞いた。

よしだ・まきと/Lond代表取締役。ブランディング・商材・店舗開発担当。1985年、埼玉県生まれ。日本美容専門学校卒業。都内2店舗を経て、美容学校の同級生6名が共同代表となり、2013年に株式会社Londを設立。同年、東京・銀座にLond1号店をオープン。現在はFC店舗を含め80店舗。スタッフ数はグループ合計で約750名。

トリートメントの領域でクセを伸ばすなんて、「ぶっちゃけ無理だろ」と最初は思ったんですよ。

でも、使ってみたらすごく良かった。

施術工程がシンプルで、難しい薬剤調合も必要ない。 Londのスタッフは「いつから使えるんですか?」と前のめりで、導入までいっきに進んだという。

トップダウンで決めるのではなく、スタッフが「早くお勧めしたい!」と前向きに取り組む新商品は動きますよね。カラーにプラス60分で1万円のメニュー設定のため、生産性もぐっと上がります。

僕がすごく良いなと思ったのは、髪質改善推し「以外」の美容師さんが勧めやすく、これまで髪質改善のターゲットでなかったお客さまも興味を持ってくれること。そこに、僕は生産性以上の価値があると感じていて。

メニュー幅が広げられる、すべての美容室にとって可能性のある商材だと思います。

髪そのものを良くしていくことがこれからの時代は必要ですよね。ストレートメニューは髪を変形させて伸ばすものも多いので、髪質そのものが改善しているとは正確には言えなかったりします。けれども、今回の商品は抜本的に髪を美しく育てる。「髪を本当の意味で美しくする」という観点で、真偽を正す新ジャンルの商材だと思います。

シャンプー台で行う工程も多く、カラーにプラス60分で施術できる。ここからは「ヒートケアポテンツァ」のプロセスをsia. 西田佳史代表が解説する。

にしだ・よしふみ/sia.(シア)代表取締役。1989年10月12日生まれ。大阪ベルェベル美容専門学校卒業。3店舗を経て、2020年大阪・心斎橋にsia.設立。髪質改善メニュー、ハイトーンカラーなどの薬剤メニューを得意とする。

カウンセリングでは「ヒートケアポテンツァ」のネーミングとともに美容医療にたとえて説明。髪の形そのものを変える縮毛矯正と比べて、「ヒートケアポテンツァ」は表面の組織を変えて、中に栄養を入れることを伝えている。

美容師は「クセが取れていない」と言われるのが怖いから、1回の縮毛矯正で完璧に伸ばしたい人も多かったりします。けれども3〜4回でキレイに育てていく計画を丁寧にお伝えして、半年後を目指す方が事故が起きない。何よりお客さまの髪に良い「ヒートケアポテンツァ」の実力を広めたいですね!

クセを1回で完全にまっすぐに伸ばしたいお客さまには、縮毛矯正を年に2回して、その間のご来店時に「ヒートケアポテンツァ」を提案したり、縮毛矯正の履歴部のみ「ヒートケアポテンツァ」に変えたり、複合的な使い方も可能。ハイトーンとの相性も良いですね。

「ヒートケアポテンツァ」は回数を重ねるごとにクセが取れていくので、自宅ではトステアが高濃度で配合されている「エアンス」シリーズを使ってもらうと相乗効果も期待できます。

サロンでは新発想の「ヒートケアポテンツァ」で髪を整え、ホームケアでは髪を育てる新習慣を提案する。美還元トリートメントによる、ヘアケア新時代が始まろうとしている。

- 執筆者

- ozawa

大阪府出身。大阪文化服装学院スタイリスト学科を卒業し、大阪モード学園美容学科通信コ―スで美容師免許を取得。

- Twitter : @kamishobo

- Instagram : @bobstagram_kamishobo