9月9日、日本武道館。「ドリームプラスコンテスト 2025」決勝当日。

ついに迎えた決勝。楽屋の奥、維駒さんはストレートアイロンを片手に仕込みをしていた。誰と話すでもなく、ただ淡々と手を動かす。頭の中では何度も本番のイメージを繰り返している。

同じ部屋には、毎年のように決勝ステージに名を連ねる常連からグランプリ経験者まで、全国から勝ち残った16人のコンテスターたちが集まっていた。まだ誰の表情にも緊張はあまり見えない。それでも、ステージ裏の空気は張り詰めた静けさに包まれていた。

楽屋を出た廊下で、琴加さんがメイクの最終調整をする。審査が行われるのもこの廊下だ。「ステージでインパクトを残すことはもちろんだけど、一番大事なのは実際に審査されるこの場所でどう映るか」と琴加さん。昨年も同じ舞台に立ったコンビ、その経験が滲む。

決勝本番前のビフォア。カラーは「アルテミス」をモチーフに、白をベースにピンクと黒を重ねたデザイン。フロント・サイド・バックそれぞれ色の重なりを変え、動いた時にピンクと黒が浮かび上がるように細かく間引いて配置した。どこを切り取っても白・ピンク・黒の3色がバランスよく映えるように丁寧にコントラストを計算した。

ステージへと続く通路に出場者たちが一列に並び、ゆっくりと歩き出す。 維駒さんはその最後尾。1年越しの武道館の舞台へ、いよいよ本番が始まろうとしていた。

「行ってきます」ニコリと笑って、ステージ裏へと歩みを進める。

だが、その先で待っていた空浮は想像以上に重かった。張り詰めた緊張のなか維駒さんはもう一度、カットの動きをなぞる。その表情にさっきの笑顔の余韻はなかった。横に立つモデルの恵麻さんにも、張りつめた空気は伝わっていた。大舞台に呑まれないように、声をかけてフォローする。

「大丈夫、俺は運がいいから」

呑まれないように、運を引き寄せるように。自分にも言い聞かせるように何度も言葉を繰り返す。するとステージから黄色い歓声が響いてきた。7人組アイドルグループ・CANDY TUNE(キャンディー チューン)がサプライズ登場し、『倍倍FIGHT!』を披露したのだ。

とたんに沸き起こるシンガロング。幸いなことに恵麻さんの好きなアイドルグループだったらしく、こわばっていた表情がふっとやわらいだ。それを見て維駒さんの緊張もほどけていく。

パフォーマンスが終わり、いよいよ決勝が始まる。前を歩く出場者たちが次々と名前を呼ばれていく。

「エントリーナンバー16、高知県代表、維駒──!」

「──ぶっかます!」

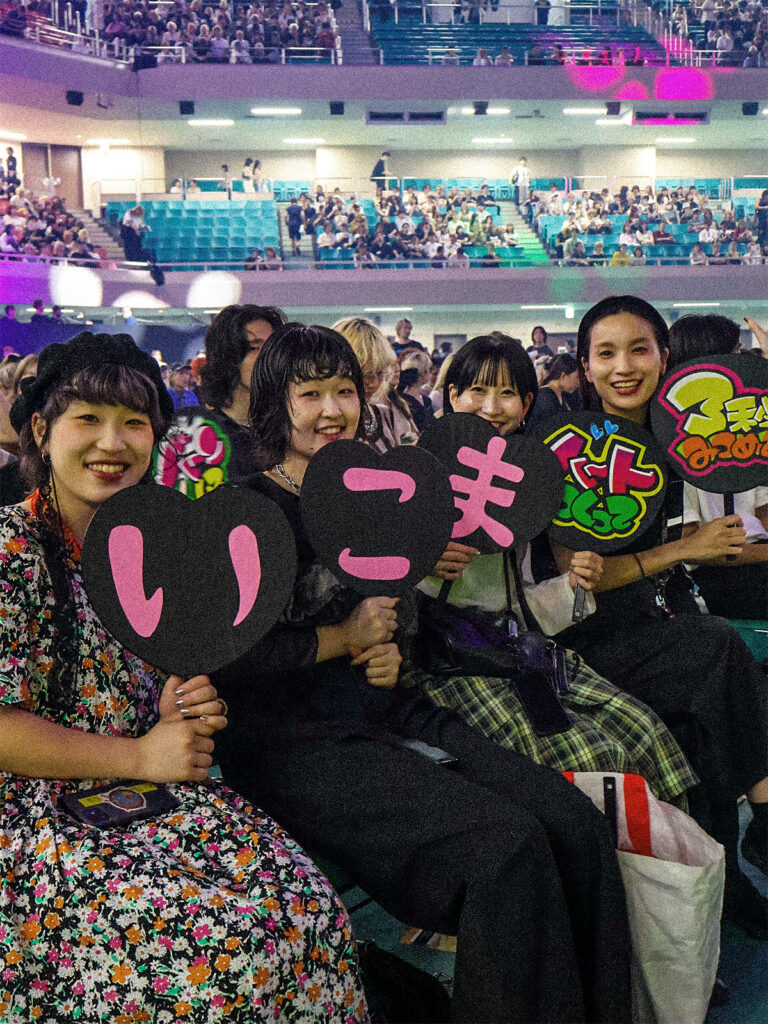

その名前が呼ばれた。小さく深呼吸して、恵麻さんと一緒に歩き出す。正面から強い照明を浴びながら、ゆっくりと競技位置へと進んでいく。目の前には高知から駆けつけてくれた維駒応援団の姿。

馴染みの顔ぶれを見つけ、さっきまでの緊張はもう跡形もない。「コンテストを楽しむ」、維駒さんがいつも大切にしていることだ。

そして、開始のカウントダウンが始まる。

3、2、1 ——決勝の舞台が、いま幕を開けた。

競技時間は15分。まずは後ろに回り込んでバックからカット。何度も練習を重ねてきたプロセスを迷いなく、丁寧になぞる。

そしてすぐにサイドへ。ウイッグで練習した時は、耳の中間を目安にラインを取っていたが、実際のモデルでは左右で耳の高さが違うため、そのまま切るとバランスが崩れてしまう。トップにすでに入っていたレイヤーをガイドに、左右の高さを微調整しながら前上がりのラインでカットしていく。

前髪をカットする直前、モデルの恵麻さんを少し横に傾けた。「見てる人にあまり背中を向けないように、常にモニターで抜かれてる意識を持つようにしています」以前、維駒さんがそう語っていた。前髪や切り込んでいく部分は、どこをどう切っているかが伝わるように、細かな配慮を込めるようにしている。

「土佐の龍、再び──」

ステージ後方のモニターに、ファイナリスト紹介ムービーが映し出される。維駒さんの姿が大きく映ると、連覇への期待と打倒のまなざしが会場に交差する。

前髪を切り終えレイヤーを入れると、コンパクトなシルエットが立ち上がってきた。それをいちど正面から確かめる。

「前髪、もうちょい短いほうが絶対似合う」

思い切って、想定よりさらに前髪を切り込むことにした。前髪の部分のレイヤーをもう一度入れ直す。

ここで、デザインの主役となる顔まわりのニュアンスに動きをつける。だが、髪が思うように動かない。予定にはなかったがいったん髪全体を濡らしてリセットすることに。そこからスクランチしながら乾かし、水分をほんのり残した状態でスタイリングへと進む。

「恵麻ちゃんの髪質、僕と一緒なんです。濡らすとストレートになって、パサつかせずに水分をほんのり残さなきゃいけなくて、その加減が難しい」

仕切り直したことで、なんとか顔周りのニュアンスが決まった。想定外の展開にも冷静に対応できたのは、自身の髪で日頃から感覚を掴んでいたからこそ。勘と経験がここ一番の判断を支えた。

「似合ってる。一番かわいい」

残り1分。手応えがあった。恵麻さんに声をかけながら仕上げに入る。イングラを加え、顔についた毛を優しく払う。

クロスを外し、恵麻さんが立ち上がる。残り30秒。スクリーンにはカウントダウンが表示され、刻一刻とゼロに近づいていく。全体のバランスを見て、最後にスプレーを振る。審査が終わるまで、もう触れることはできない。

3、2、1……終了です。

一歩後ろに下がり、手応えを確かめる。一人ずつ名前が呼ばれ、出場者たちが順にステージを後にしていく。最後に維駒さんの名前が呼ばれると、中央で深くお辞儀してステージを後にした。

「ぶっかましました!」

楽屋に戻る途中、少しほっとした表情でひと言。だが、余韻に浸る間もなく、すぐに審査が始まる。

モデルが廊下に横一列で並ぶと、間を置かずに審査員が現れた。11人の著名な美容師、そして美容専門誌の編集長たちが、ひとりひとりのデザインに目を凝らす。すぐ隣ではヘアショーの華やかな音楽が響いていたが、このエリアだけは一転して厳粛な空気に包まれていた。

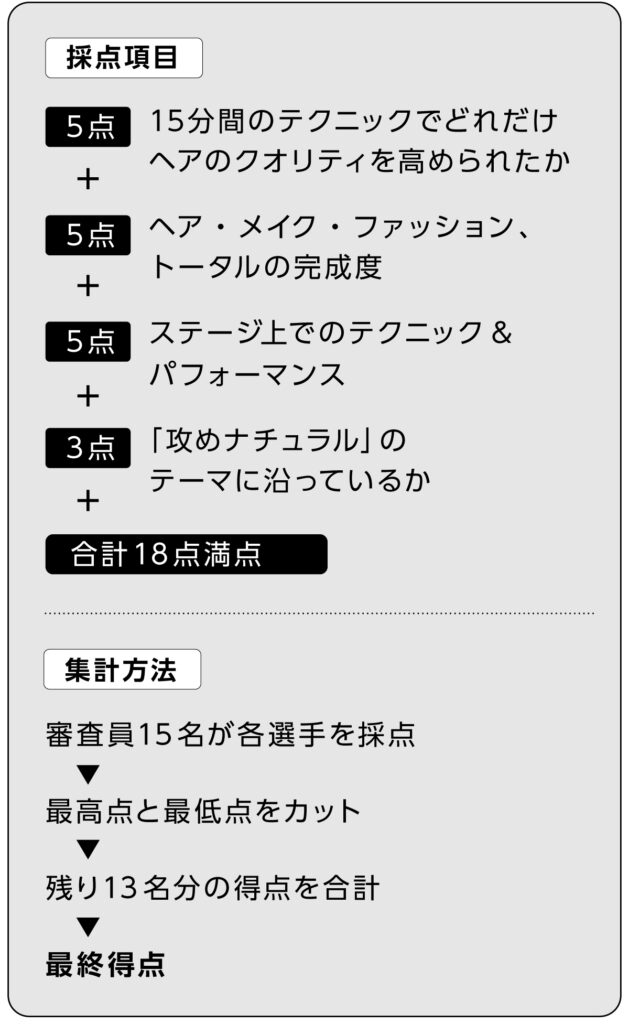

審査は以下の基準に基づいて採点される。

維駒さんは審査の様子をじっと見つめていた。圧倒的な作品があれば、自然と視線を集めるはず。けれど今回はそういった様子はない。彼もまた、他の出場者の作品をひとつひとつ観察していた。

「競技が終わった瞬間から、周りの作品を見て“自分は何位くらいかな”っていつも考えちゃうんです。今日も競技が終わってすぐ先輩の依光さんに電話して『どうですか?』って聞いちゃいました(笑)。考えても人に聞いても仕方ないことって分かってるんですけど、そうやって少しでも気を紛らわせてるんです」

審査が終わり、張り詰めていた空気がふっと緩んだ。廊下を囲んでいた出場者たちからも深いため息のような呼吸が漏れる。結果発表まではしばらく時間がある。軽く撮影をしたあと、維駒さんたちにも束の間の休息が訪れた。

最初の取材で、維駒さんは「恵麻ちゃんのためにも勝ちたい」と語っていた。決勝のモデルをお願いしたとき、恵麻さんは1冊の日記を彼に見せてくれたという。

そこには、「いつか維駒さんと仕事がしたい」「武道館のステージに立って優勝したい」、そんな夢が書かれていた。彼女は昨年のドリプラにも観客として観に来ていて、日記はその日の夜に書いたものだった。

「自分の連覇のためっていうのはもちろんなんですけど、恵麻ちゃんの夢も一緒に背負ってるつもりです。徹夜の仕込みやハードなスケジュールにも協力してくれて、その気持ちにちゃんと応えたい」

やがて結果発表の時間がやってきた。恵麻さんと並んで会場へ向かう。

「大丈夫、俺は運がいい」

入場した時と同じセリフを口にして、もう一度ステージに上がる。でも今度は照明も観客の視線も、すべてが違って感じられる。ここで全てが決まる。

出場者がステージ上に揃った瞬間、場内は今日一番の緊張感に包まれた。結果発表はすぐ始まった。6位から順に名前が呼ばれていく。しかし維駒さんの耳にはほとんど届いていない。ただ祈る。そして願う。

欲しいのはたったひとつ。グランプリ。それ以外は目に入らない。

そして、その名が呼ばれる。

「──準グランプリ、KENOMIKA. 維駒さん」

スポットライトに照らされるまでの数秒、深く肩を落とした。拍手が響くなか恵麻さんと並んでステージ前方へ進む。盾を受け取り、沸き上がる感情をぐっと飲み込んで深く一礼した。

列に戻る途中、維駒さんは彼女と短く握手を交わした。気持ちが追いつかないような瞬間にも、一緒に戦ってくれた恵麻さんへの敬意を忘れなかった。

楽屋に戻ると、琴加さんと恵麻さんに「優勝できなくてごめん」と頭を下げた。誰も責めるはずがないのに、こらえていたものが一気に溢れ出す。言葉にならない思いを抱えたまま、みんなで泣いた。

ひとしきり泣いて、少し時間を置いてから控室を出た。ステージに戻って笑顔で写真を撮る。3人の目元と肩の距離が、積み重ねてきた時間と挑戦のすべてを語っていた。

- 執筆者

- 木村 麗音

- Twitter : @kamishobo

- Instagram : @bobstagram_kamishobo